L’occupation du théâtre | un jour au Merlan

« Ce n’est pas la culture qui est en danger, ce sont les travailleurs de la culture ». Sur le plateau, l’homme qui lit difficilement son texte lâche ses mots dans quinze heure de l’après-midi bien entamé. L’Assemblée Générale des Occupants du Merlan dure depuis une heure, et ces mots finissent par dévisager l’hypocrisie ambiante, entretenue avec complicité par les pouvoirs publics et médiatiques ; ils nomment aussi la qualité de l’air, la densité des forces, la fragilité de ces jours.

Au début de la matinée, en poussant les portes du théâtre occupé, on s’était rapidement rendu compte qu’on était ailleurs. Que le théâtre était soudain occupé, oui, à être autre chose qu’un théâtre où on ne fait d’habitude que passer pour assister au spectacle. Occupé à être autre chose que lui-même. Il est neuf heures. En entrant, je tiens la porte à une demi-douzaine de personnes, téléphones vissés à l’oreille et qui ne sont visiblement pas des artistes. Mais le théâtre est ouvert, entrons.

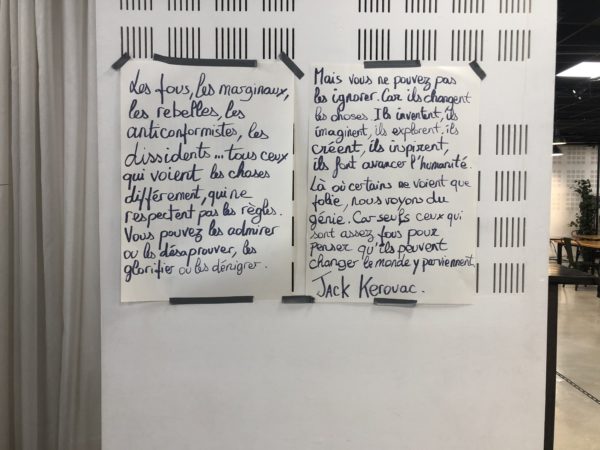

Le hall s’orne de banderoles et de mots d’ordre : des poèmes de Kerouac ; des affiches qui disent la solidarité avec l’Odéon, fer de lance d’un mouvement né avec le mois de mars. Plus loin, l’inscription « Merlan Occupé » dit non seulement que le lieu est pris, mais qu’il l’est par des forces étrangères au lieu. Tout à l’heure, la direction tentera ainsi vainement de le dire pendant l’AG : non, ce n’est pas le « Merlan », mais le « ZEF ». Et l’on songe rêveusement en effet à ce qu’il a coûté en énergie, en argent public et en compagnes publicitaires il y a deux ans, pour imposer partout dans la ville et dans le crâne des « usagers » ce nouveau nom aux allures d’acronyme : le ZEF. C’est peine perdu, le Merlan s’appelle le Merlan pour tous ceux qui ne sont pas du Merlan, d’ailleurs, la preuve, c’est le Merlan qu’on occupe. Notre Président invitait les employés de la Start-Up Nation à « enfourcher le Tigre », ici, on nous convie par dérision — et esprit sérieux sans quoi la dérision est complice de paresse — à « enfourcher le Merlan ». Va pour le Merlan, et va pour l’enfourchement.

Au fond de la cafétéria, l’assemblée préparatoire de l’AG est réunie. On parle de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de 14h, on fait le bilan des visites des médias, on prend soin de structurer le mouvement naissant. C’est lundi. Le théâtre est occupé depuis vendredi seulement, et l’enthousiasme des débuts cède déjà le pas au souci de l’organisation ; la joie n’est pas entamée, elle a davantage de cernes et le soin de se prolonger. Déjà l’inquiétude perce. Les nouvelles du front alternent entre le plaisir des conquêtes — toute cette matinée, les paroles sont interrompues, scandées mêmes, par l’annonce des nouveaux théâtres pris : Nice, Bordeaux, Rennes… –, et par l’incertitude qui pèse sur le devenir du mouvement à Marseille. Evidemment, il eût été plus symboliquement fort et aussi plus naturel que le théâtre occupé fût le Centre Dramatique National, ce Théâtre national de Marseille : La Criée. Mais dans le jeu des rapports de forces qui se constituait alors, il paraissait primordial qu’un consentement à l’occupation soit obtenu. Consentement qui ne semblait pas garanti auprès de la Criée ; et pour cause. Tout le week-end, des échanges semble-t-il houleux ont là-bas laissé apparaître des divergences. La Direction ne paraissait pas vouloir laisser lethéâtre entre les mains de syndicalistes qui, évidemment, ne désiraient qu’une chose, dévoyer une jeunesse pure d’idéaux utopistes : hors de question de « voir une tente Quechua devant le Théâtre National », et encore moins d’humer « l’odeur des barbecues ». (Phrases rapportées par plusieurs témoins : révélatrices de ce qui joue aussi, dans cette lutte des classes à découvert). La Criée finira par concéder : d’accord pour l’occupation, mais seulement par des personnes triées sur le volet et validées par la direction elle-même (soit : des élèves-acteurs de l’École supérieure d’Acteurs de Cannes et de Marseille) : quid des intermittents, représentants syndicaux, artistes, techniciens, précaires ? — La volonté de la Direction sera vite débordée par la réalité, avec une occupation d’étudiants et d’intermittents au-delà du « cercle » d’anciens élèves de l’École d’acteurs. C’est l’enjeu même de l’occupation qui tend donc ici à devenir une simple vitrine, garantissant au CDN l’image d’artistes défendant la Culture — la sienne —, revendiquant dès lors une chose : que son théâtre ouvre, que ses spectacles soient joués.

Or, c’est un tout autre son de cloche qu’on entendra au Merlan, moins harmonieux sans doute aux oreilles du Centre Dramatique National. La question de la réouverture n’est pas centrale, elle est même largement secondaire. Quand on l’évoque, c’est en pointant ses risques. Ouvrir ? Tout de suite et maintenant ? Pas question. Sans parler de l’indécence à évoquer une telle réouverture à l’heure où on enterre dans l’indifférence générale presque 3000 personnes par semaine en France, une telle réouverture ne servirait qu’aux déjà mieux logés, elle relancerait la machine implacable des productions, celle qui sélectionne (exclut), fait jouer la concurrence (élimine), standardise les créations (homogénéise).

Une jeune femme demande la parole : elle fait partie de la délégation de tout à l’heure. Adjointe à la Culture auprès du maire, elle dira tout à la fois son soutien au mouvement de l’occupation, et son souci de ne pas voir de tensions entre occupants et théâtres. « Il faut que le monde de la culture paraisse uni ». Précisément parce qu’il ne l’est pas. Quand certains rivalisent de tribune pour dire qu’il faut ouvrir les théâtres comme pour mieux écouler la marchandise, d’autres exigent de s’appuyer sur la crise pour en appeler au temps long, à une refonte en profondeur du principe même d’une pseudo décentralisation culturelle, qui n’est que l’autre nom d’une impitoyable course aux armements culturels, où le « marche ou crève » règne en majesté depuis les bureaux de patrons de CDN. Ici autour de moi comme dans chacun des théâtres occupés, j’observe que les artistes ne considèrent plus depuis longtemps les « lieux » comme des partenaires de leur création. Au mieux comme un dehors vague et lointain, indifférent ; au pire comme un adversaire.

Non, chacune des prises de paroles, au Merlan, se méfie de tout retour à l’anormale. Ce monde d’après, qui s’annonce déjà un monde d’avant en pire, en plus caricatural. On préfère ici parler d’une façon neuve d’envisager le métier, la répartition des droits, la création même : moins vorace pour la planète ; plus partageuse entre tou•te•s ; plus lente, plus confiante en ses risques, moins dépendante du succès, de l’estime.

À midi, le repas partagé est l’occasion de ces échanges, denses, ouverts, possibles. Des militants des droits sociaux sont là ; un Gilet Jaune. L’Après-M, ce lieu solidaire fondé par les salariés en lutte du McDo de Saint-Barth est tout près : l’un d’eux est présent aussi. On parle lutte, organisation du temps long, ravitaillement.

Ce qui est surtout évoqué, ce qui demeure avant tout autre chose, sera l’objet des échanges lors de l’AG du jour, comme il l’est dans tous les théâtres occupés : c’est la (contre) réforme de l’assurance chômage. Ironie du sort, elle ne concerne pas les intermittents, protégés par leur lutte ancienne et l’annexe 8 et 10 du régime général de la sécurité sociale. Evoquer la situation de la création en France, c’est immédiatement entrer dans le vif du code du travail, parce que l’une est l’autre ne sont pas séparées, que l’une est sous condition de l’autre, que la vérité est concrète (Brecht) comme l’est un article de loi, surtout quand il a été arraché contre le pouvoir.

C’est bien parce qu’un travailleur de la culture est nourri de ces luttes qu’il sait la fragilité de ces conquêtes : que toute attaque, même de biais, contre le monde du travail le regarde, non parce qu’il pourrait être concerné à l’avenir (et c’est sans doute le cas : le projet de réforme tel qu’il est discuté rend possible une remise en cause en profondeur du régime des intermittents), mais parce qu’il sait être parmi les travailleurs, celui dont les conditions de travail détermine la nature même du travail.

Oui, c’est cela qu’on entend, loin de tout théorie, sous les prises de parole ce lundi : traversé par l’expérience de la pratique même du plateau, de l’espace, et du temps. Une forme-de-vie autre, épousant le rythme propre de la création et non aliénée aux cadences infernales de la production (mot qui a recouvert tout le spectre du travail culturel). Ce qui apparaît alors, puissamment, c’est combien l’intermittence pourrait être modèle de sortie de la logique de l’emploi et du salariat. Modèle pour tous : l’intermittence des métiers de la culture renvoie à chacun : dans ce monde-ci, on est moins salarié qu’intermittent du travail, précarisé et menacé. Un musicien du collectif « convergence des Luths » le dira, dans les mots de Bernard Friot : exiger le recul de déclenchement des heures de l’intermittence de 507h à 250h, pour demain le descendre à 50h, et après-demain : à zéro heure. On rit dans la salle ; mais de quel rire ? Pas celui qui tient à distance le réel, plutôt celui qui lentement l’envisage autrement.

L’Assemblée Générale sur le plateau du Merlan est d’abord longue et lente, comme le sont les AG trop polies qui n’assemblent que les conquis. On a dressé deux banderoles qui descendent des ceintres : L’Art est Public à Jardin, et à Cour : Aux Arts Mes Citoyens. On a l’imagination des épuisés, celle qui ramasse au sol les anciennes pensées qu’on voudrait encore vivantes, et qui le sont par ce seul geste.

Peu à peu, après les présentations d’usage, l’état de la situation, le bilan des jours et des perspectives à venir, enfin quelques tensions. On apprend incidemment que les AG à venir se tiendront dehors. Dehors ? Mais quel sens à dire le théâtre occupé dès lors ? Certains défendent la décision : il faut laisser les artistes entre les murs travailler. D’autres soulignent à juste titre que toute lutte sait devoir payer un prix. Même quand on est solidaires des artistes en travail, le temps des luttes n’est pas celui de l’art.

Plus profondément, ce qui apparaît, c’est cette fissure entre logique des luttes et celle des lieux. Dans toute action, la situation est manichéenne, disait à peu près Malraux. On est dedans ou dehors. On ne soutient pas une lutte : on la fait, ou on lui est hostile.

Devant la Criée, les conditions demandées pour occuper le sacré-saint théâtre semblait le contraire même de ce qu’implique une occupation.

Mais justement : voici venu le temps où la lutte cesse d’être le semblant consensuel où tous prétendraient être unis dans un même faisceau d’intérêts. C’est bien parce que les intérêts divergent, voire s’opposent, que la lutte prend son sens. Ce qui est en jeu, dans ces jours, c’est de savoir si ce mouvement prend acte de ces divergences pour les accorder — et il s’éteindra lentement et sûrement au gré de ses revendications pauvrement culturelles —, ou si le rapport de forces établit clairement deux camps. Et il ne sera plus temps alors de « réclamer » quoi que ce soit à l’autorité paternelle, Etat ou Institutions culturelles, mais de prendre, d’occuper, de se rendre maîtres et possesseurs des outils de productions qui appartiennent à ceux qui s’en servent parce qu’ils savent s’en servir. D’occuper les théâtres de nos vies même.

En fond de scène, à même le sol du plateau du Merlan, un drap blanc est recouvert d’une écriture rapide, rageuse ou désespérée, on ne sait pas. On peut lire : The End ? Le point d’interrogation semble ajoutée, comme après coup, par le remord, ou par la rage.