« Les Métamorphoses » d’Ovide en devenir, les voies de traverse

Lecture au théâtre Antoine-Vitez d’Aix-en-Provence, jeudi 22 octobre 2020

Première étape de travail autour d’un projet sur Les Métamorphoses

d’après Ovide (trad. Danielle Robert, éd. Actes Sud),

par la Cie en Devenir 2.

Mise en lecture Malte Schwind, dramaturgie Mathilde Soulheban,

avec Nais Desiles, Lauren Lenoir, Yaëlle Lucas et Louis Jamseh

Les Metamorphōseōn librī, vraiment, aujourd’hui ? Des métamorphoses où les demi-héros sous les murailles de villes assiégées sont transformés en pierres sauvages ; où les dieux et les déesses, en colère ou par dépit, jettent sur des hommes de paille leurs sorts d’autrefois ; où les corps arrachés, déchirés, dépecés sont lancés aux bêtes, deviennent bêtes, ou plantes, ou fleuves, ou délires : tous délirant le monde devenu ce continuum de choses évanescentes. Des métamorphoses de l’an I par temps d’urgence sanitaire, et Ovide sous Jupiter : vraiment ? Mais quand l’intempestif frappe l’urgence du présent, le gros temps se révèle comme il est, pâle et aveugle. « Étonner la catastrophe », disait le poète. Il s’agirait donc de cela. Alors Les Métamorphoses, non pour lire le présent, mais pour le desceller de son urgence, l’arracher à lui-même, délivrer ce qui reste vif en lui, de lui. Saisi à l’endroit même de sa diction, plongé en lui-même, le théâtre de la compagnie En devenir 2 poursuit sa tâche inlassable de nouer la question de l’adresse, sa levée, avec son inquiétude en partage. Oui, de part et d’autre du texte, comédiens et spectateurs s’adonnent au travail considérable de l’élaboration du temps. Se défont dès lors les pensées mortes des origines et des identités. Se tissent ainsi, pas à pas, dans le mot à mot du texte, les devenirs aberrants qui dessinent peut-être le seul horizon possible d’aujourd’hui en ce qu’il est aussi la tâche de notre présent.

C’est une lecture au pupitre : un premier geste posé sur le texte comme on avance sur lui un désir qu’on ne ferait que pressentir. Des hypothèses lancées devant soi, autant d’audaces, de paris. On ne marche pas différent dans l’incertain avec seulement son corps et la pensée fragile que le pas fera le chemin et que le chemin percera la brume. Pourtant, déjà dans l’esquisse, ce qu’on peut lire – et pour nous aussi, regardant, écrivant, le risque pris de figer, de fixer le vertige. De l’autre côté de la lecture, écoutant, on est pris dans la même incertitude. On avance dans la même fragilité et on se lie à elle, dénué de foi, d’espérance aussi, pour la seule raison qu’on pressent, de part et d’autre de soi, habiter même inquiétude et même tremblement.

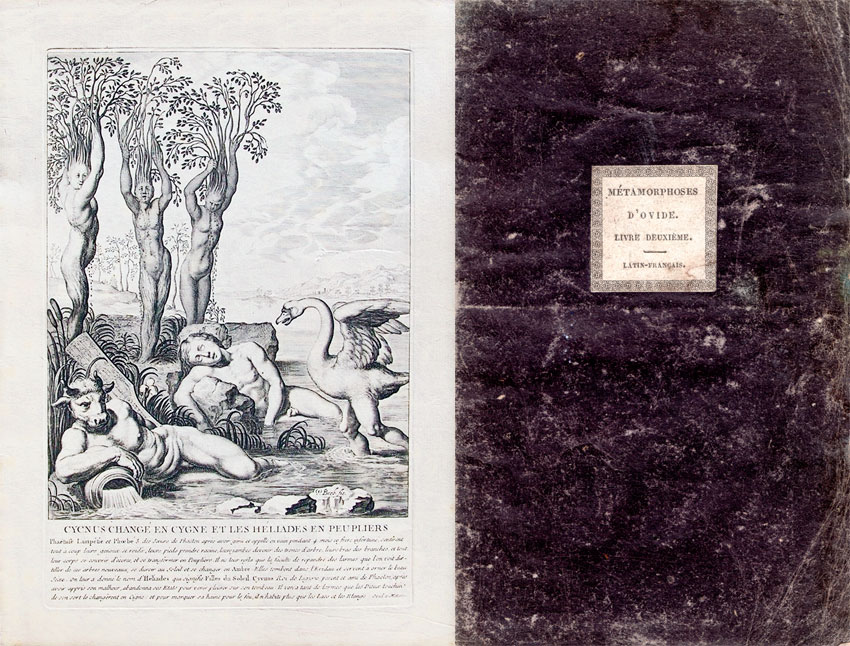

Il y a donc cette première audace. Se saisir d’un texte impossible, inouï proprement. Un très ancien texte, incompréhensible évidemment, dans la langue vénérable devenue la poussière des études. Et pourtant. On entend, à travers le texte, ce que le texte ne dit pas. Les Métamorphoses d’Ovide pourraient bien exhaler l’odeur enfermée dans les salles de classe, elles continuent pourtant de frayer. Ce récit, qui prend appui sur le vers de l’épopée, en détourne l’usage. Loin d’établir l’autorité de l’État dans sa puissance fixe, comme le fait toute épopée ((Ce que rappellera le metteur en scène, Malte Schwind, à l’issue de la lecture)), le poème ne cessera de chanter l’impermanent, le flux, le devenir. Tout ce qui paraît le contraire de l’état étale des choses, qui échappe, ne fait que passer, s’enfuit vers d’autres identités. C’est là le sens profond répété au long de presque 240 métamorphoses chez Ovide : rien ne demeure. Alors, on entend, à travers les mythes toute autre chose que des histoires divines, sacrées, socle d’une culture patrimoniale. Ce qu’on entend, c’est même le contraire de l’élévation de l’autel culturel : plutôt un appel. « Mes chers amis. On nous appelle, on crie vers nous, depuis le très grand âge, pour nous dire de ne pas perdre totalement espoir » écrivait Michel Butor, devant la tapisserie de l’Apocalypse ((Dans son dernier livre, Ruines d’avenir)). Les Métamorphoses sont une autre apocalypse, un autre appel.

Pour le faire résonner, choix est de donner au théâtre d’être non pas seulement le lieu où faire entendre, mais l’outil de ces devenirs. Le théâtre, c’est-à-dire d’une part l’acteur, au lieu où il figure le contraire de l’identité, plutôt sa labilité fragile, et c’est-à-dire d’autre part la levée du texte, sa récitation. L’acteur est ici ce champ de forces où s’amassent tout et son contraire : acteur traversé de mille voix qui sont autant de devenirs fuyants. On incarne et on dépose, et subitement on figure, ou on représente, puis on tient à distance ou on raconte, on dit, on hurle, on ne s’en laisse pas compter, et on se laisse atteindre. Oui, tout et son contraire, en quelques secondes mêmes. Chaque mot est susceptible d’être soit tenu au loin de soi, soit porté au profond. La scène essaie des expériences de jeu qui sont davantage que de purs jeux formels : l’expérimentation éprouve la possibilité du texte pour mieux faire usage de ce qu’il dit. Raconter les métamorphoses, c’est être métamorphosé par le texte. Et à bout portant de l’acteur, le spectateur également, évoluant dans la fragile construction de ce qui peut se renverser, n’est pas seulement celui qui assiste au travail, plutôt celui qui l’accompagne, le rend possible — parce que lui aussi se métamorphose en métamorphosant son écoute. Scène et salle, en dehors de toute fusion, travaille ensemble à l’élaboration des devenirs.

Pour cela, l’outil forgé à la mesure de cette tâche tient à la récitation, art de haute antiquité. Réciter, c’est revenir sur le vers pour le creuser, c’est au contraire de l’habiter pour faire croire qu’on en est l’origine et le maître, plutôt le traverser, et en tous sens, pour mieux l’éprouver, l’abandonner. La tenue digne de la récitation rejoint la fabrique des identités traversées : là encore, on ne fait pas croire que l’acteur dit des mots venus de lui, il les emprunte, il les endosse pour un temps, il nous les livre comme un étranger, et les abandonne à leur sort, autant dire à nous. On récuse la sacralité du texte autant que le sarcasme. Il y a l’humour qui perce quand soudain l’acteur perçoit que le texte le dépasse ; il y a la désinvolture parfois de simplement lâcher les mots, il y a la beauté nue qui désarme au détour d’une image, et qui s’efface. Il n’y a pas d’arrêt, c’est une coulée vivante de récits qui se donnent comme des offrandes à l’absence de dieux. Non, il n’y a pas de culte. Au contraire. On semble tous ici à l’écoute de l’immanence. Le refus des verticalités, seulement ce qui rend possible des résurgences.

Puis, bien sûr, il y a ce qu’on entend. Les violences, les terreurs, les puissances de mort qui président aux devenirs. Dans un texte de moins haute antiquité, et d’aussi grande urgence, Jean Genet avait opéré cette salutaire distinction entre brutalité (d’État) et violence (féconde).

Si nous réfléchissons à n’importe quel phénomène vital, selon même sa plus étroite signification qui est : biologique, nous comprenons que violence et vie sont à peu près synonymes. Le grain de blé qui germe et fend la terre gelée, le bec du poussin qui brise la coquille de l’œuf, la fécondation de la femme, la naissance d’un enfant relèvent d’accusation de violence. Et personne ne met en cause l’enfant, la femme, le poussin, le bourgeon, le grain de blé. […] Plus ou moins obscurément, tout le monde sait que ces deux mots : procès et violence, en cachent un troisième : la brutalité. La brutalité du système. Et le procès fait à la violence c’est cela même qui est la brutalité. Et plus la brutalité sera grande, plus le procès infamant, plus la violence devient impérieuse et nécessaire. Plus la brutalité est cassante, plus la violence qui est vie sera exigeante jusqu’à l’héroïsme.

Peut-être est cela aussi cela, que l’on entend, et qui est si essentiel. Dans ces devenirs qui sont autant d’antidotes aux discours lénifiants sur les identités (nationales ou biologiques), fraie la voix terrible, mais joyeuse, de la violence, arme de pensée contre la brutalité, véritable et douloureuse, des pouvoirs — ceux-là même qui « récitent » l’automatisme des paroles identitaires. Actéon, Pantée, comme ailleurs dans Ovide, Narcisse, ou Orphée : plutôt que des héros exemplaires, figurent des voies vers l’insubordination recommencée qu’est naître, ou renaître. Emportées vers le devenir interminable des choses, ces silhouettes/récits ne cessent de se donner naissance : leçon pour nous autres. L’identité, ce n’est pas être, mais s’inventer des origines au-devant de nous. Ce n’est pas s’ancrer quelque part, mais s’éloigner pour partir à notre rencontre.

Au terme du spectacle, on nous invite à ne pas braver le courroux de Jupiter et à rentrer chez nous. La lecture s’interrompt. On est de retour parmi nous. De retour ? Ce qui donne au théâtre sa féroce et fragile nécessité (si elle existe), tient à son intempestive ardeur, celle de refuser d’adhérer à la vie comme elle est, pour mieux en interrompre les forces, en dévisager les puissances si elles ne sont que des autorités légiférant sur les heures de sommeil, et d’éveil. Une heure durant, la traversée d’Ovide n’aura rien modifié de la structure du réel : et cependant. Elle aura été cette traversée en tant que nous avons traversé les lignes de fuite du mythe comme celle de notre identité. Reste à sortir du théâtre, rouler plus vite que de raison sur la route du retour non pour être à l’heure, mais porté par des forces qu’on ignorait posséder et dans le refus de marcher sur nos propres traces, désormais aller en dispersant la poussière sous nos pas.